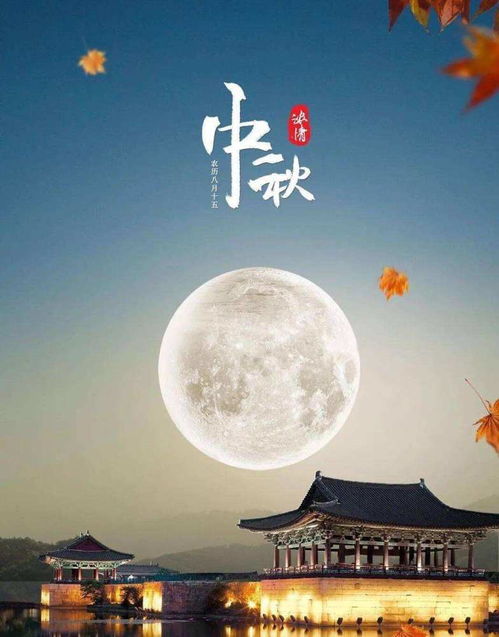

你有没有在某个中秋的夜晚,独自一人或与家人朋友围坐,抬头仰望那轮皎洁的明月?月光如水,洒满大地,仿佛将整个世界都笼罩在一片柔和的光晕中。中秋望月,自古以来就是中国人心中最美好的传统之一。它不仅仅是一种习俗,更是一种情感的寄托,一种文化的传承。

中秋望月的起源

中秋望月的传统,源远流长。早在周代,人们就有在秋暮夕月”的习俗,即祭拜月神。到了唐代,中秋赏月的风气更加盛行。据《唐书·太宗记》记载,八月十五中秋节”正式成为固定节日。唐代诗人李峤的《中秋月》是我国最早的中秋咏月诗,诗中写道:“圆魄上寒空,皆言四海同。安知千里外,不有雨兼风。”这首诗不仅描绘了中秋月色的清圆玉润,还隐含着作者对远方亲人的遥念。

月是故乡明

中秋之夜,月光如水,总能勾起人们对故乡的思念。唐代诗人王建的《十五夜望月寄杜郎中》写道:“中庭地白树栖鸦,冷露无声湿桂花。今夜月明人尽望,不知秋思在谁家。”这首诗表达了中秋月色和望月怀友之情,让人感受到那份深深的乡愁。而苏轼的《水调歌头》更是将中秋望月的情感推向了高潮:“但愿人长久,千里共婵娟。”这句词不仅表达了诗人对亲人的思念,也寄托了对美好生活的向往。

赏月习俗的演变

中秋赏月的习俗,在宋代达到了鼎盛。据《东京梦华录》记载,中秋夜,贵家结饰台榭,民间争占酒楼玩月”。京城的所有店家、酒楼都要重新装饰门面,牌楼上扎绸挂彩,出售新鲜佳果和精制食品,夜市热闹非凡。百姓们多登上楼台,一些富户人家在自己的楼台亭阁上赏月,并摆上食品或安排家宴,团圆子女,共同赏月叙谈。明清以后,中秋节赏月风俗依旧,许多地方形成了烧斗香、树中秋、点塔灯、放天灯、走月亮、舞火龙等特殊风俗。

月饼的传说

中秋节吃月饼,也是一项重要的传统习俗。月饼最初是用来祭奉月神的祭品,后来人们逐渐把中秋赏月与品尝月饼结合在一起,寓意家人团圆。月饼一词,最早见于南宋吴自牧的《梦梁录》,那时,它也只是象菱花饼一样的饼形食品。到了近代,月饼的制作工艺越来越精细,品种也越来越多,成为中秋节不可或缺的食品。

中秋望月的文化意义

中秋望月,不仅仅是一种习俗,更是一种文化的传承。它承载着中国人对团圆美满的期盼,也饱含着深沉浓厚的家国情怀。时节如流,传统与现代总在特定的日子,交织在一起,婆娑人的心灵。那些如月之恒,如日之升”的咏唱,那些举头望明月”千里共婵娟”月是故乡明”的相思,穿越时空,依旧能激起人们心底那抹情愫。

你站在月光下,感受着那份宁静与美好,仿佛能听到古人的吟咏,看到古人的身影。中秋望月,是一种情感的寄托,一种文化的传承,更是一种生活的美好。无论你身在何方,无论你经历了什么,中秋的月光总能让你感受到家的温暖,让你想起那些美好的回忆。

版权声明:本站严格遵守《信息网络传播权保护条例》,仅分享已标注来源的公开事实信息,不复制原创内容。若权利人认为内容侵权,请于30日内联系,我们将立即核实并删除。网站邮箱;car154852@gmail.com 通知邮箱谢谢!